“我在县城比赛相亲,她在北京比赛加班”

这些年,她姐做公众号,看过成千上万篇写“北漂”的稿子(也包括去往上海,广州等大城市的年轻人)。

它们聊艰苦奋斗、成长迷茫、职场内卷、中年焦虑,小到情绪共鸣,大到社会现象。

但故事的主人公,大都被蜷缩在北上广的图像里,甚少详尽地延展回故乡。

只谈“在此”,却鲜少认真地、深入地谈“为何来”。

那句“去大城市追梦”,在当今这个时代,已然显得虚伪和浮夸。

追梦?追什么梦?大多数人都回答不上来。

有人则实在,大方承认“我就是去挣钱”。

可大城市的钱有多难赚,来过的人,用实际行动打破了那些“北上广遍地是黄金”的妄想。

《我在他乡挺好的》乔夕辰人物剧照

而值得关注的是,这些频频涌向大城市的年轻人中,女性占比越来越大。

比起“奋斗”的形象,她们身上更多的,是“逃离”的标签。

逃离什么?

逃离父母的桎梏,逃离乡土的气息,逃离那看似“命定”的人生。

所以,逃离县城,成为逃离一切最快刀斩乱麻的终极选择。

这是她姐从身边无数个北漂女孩身上总结出来的共性。

而这恰恰也是众多人只身前往北上广等各个大城的真正原因。

无关梦想,无关暴富,无关任何灿烂的幻想。

《三十而已》

这依旧是一个真实的故事。被采访者叫吴念。

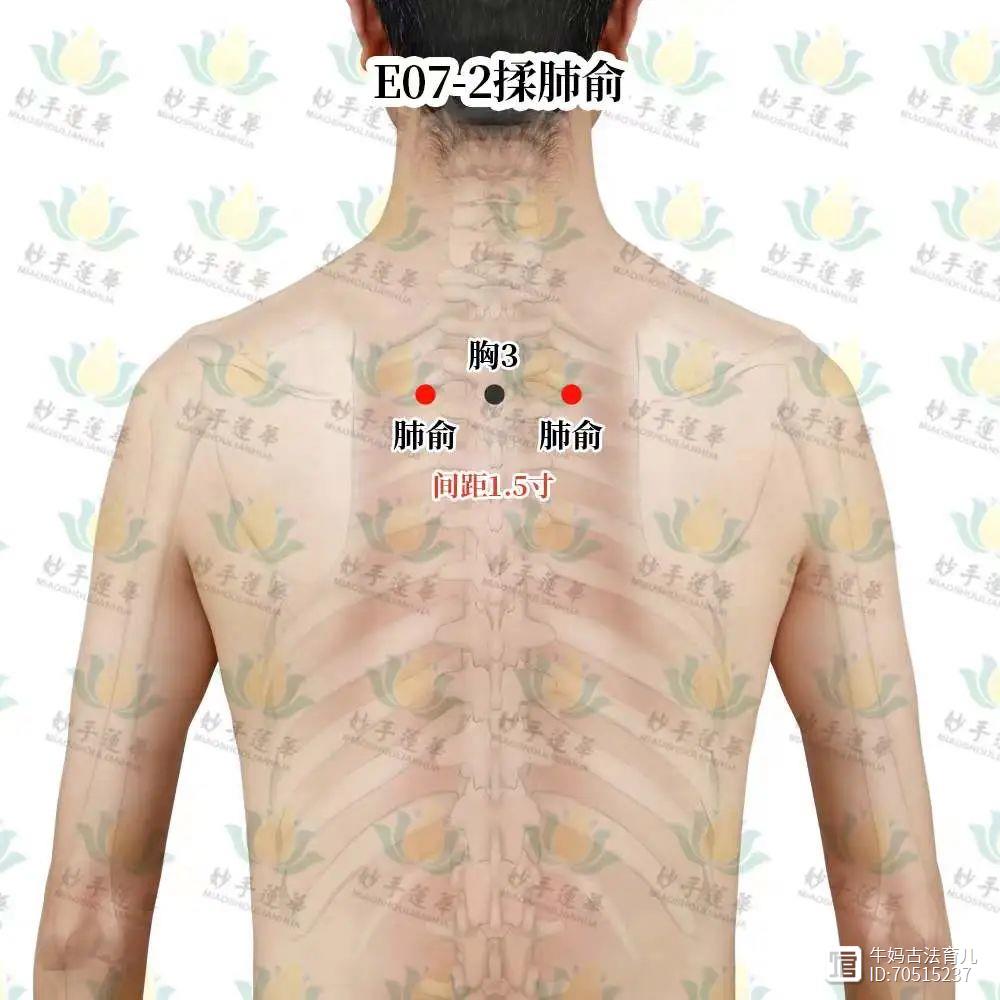

县城唯一的出口

电话采访吴念时,已是凌晨1点半。

没办法,这是她每天工作的常态,上午10点到次日凌晨1点,是她高速处理各项工作的时间段。

以往回到家后,还会再看一些和工作相关的资料或复盘,大概凌晨3点入睡。

可从她的声音里,她姐听不出一丝疲惫。

《 校对女孩河野悦子》

很多人不能理解她为何这么拼。

她先讲了一个别人的故事,时间拨回到吴念大一那年。

表姐交了个男朋友。

男孩家境普通,学历将就,就连长相身高也都算不得出众。

某天晚上,一大家子围一圈“会审”表姐。

“我花了那么多钱供你读书、培养你,你就找一个这样条件的?”

“还是得听你爸妈话,不然以后吃苦的是你自己。”

“你这孩子,三姨给你介绍那个从法国回来的,父母都是公务员,北京有房,条件多好......”

亲妈疾言厉色,亲戚苦口婆心。

表姐的爸爸被气病在床,全家人指责她的不孝、愚蠢、没有良心。

《欢乐颂》

这一切,当年18岁的吴念看在眼里,她第一次对这个大家族有了浓烈的窒息感和前所未有的厌恶。

表姐从小活在舅舅舅妈的掌控中,被逼上各种辅导班、兴趣班。

连早午晚饭吃什么,穿什么样的衣服,也都是父母说了算。

《小欢喜》

甚至为了孩子读高中,临时在学校对面买了套房,距离近到甚至用望远镜可以看到表姐进出班级。

直到大学填志愿,表姐都没能走出本市。

《小欢喜》

舅舅舅妈自认为把女儿培养得出挑,弹得一手好钢琴,人长得也好看。

而从小优越的表姐,在毕业后变成了“废物美人”。

一个人出门不会取票乘车,去医院看病不会挂号取号。

“虽然我父母和舅舅舅妈不同,但我知道,如果留在家里,我的选择并不会比表姐更多,更好。”

吴念如此清醒地说道。

吴念家没有舅舅家有钱,从小接受着最朴素的教育理念——努力读书,将来找个好工作,再找个好婆家。

可这个“好”的定义,随着成长,吴念逐渐明白。

有编制的正式工作,和一个有正式编制工作或有钱的老公,从此衣食无忧,也不枉父母养你这么大。

《欢乐颂》

吴念不喜欢做饭,从高中开始就被家里人教育,被亲戚嘲笑。

“这么大的女孩子家,连饭都不会做,将来怎么找婆家?”

迂腐吗?

可这样的话语,在县城里是要刻写进女孩基因里的,是男方择偶时对女性提出的“最基本要求”。

甚至在农村,谁家娶回来的媳妇不会做饭,是一件丢人的事。

《听见她说》

吴念慢慢发现,无论你是有钱还是没钱,留在县城,考公考编、嫁人生子,是所有女孩人生的唯一指向。

无论是穷人的孩子早当家,还是天生富贵花一朵,再如何努力要强,都是为了寻一个好人家罢了。

《听见她说》

自我掌控

直到22岁,吴念没出过省,没坐过飞机,没有一次真正意义上的旅游。

当然,比起物理意义上的远行,吴念更本能地想从内心远离这个不断施压,不断控制,不断裹挟的传统家庭。

她迫切想要看看外边世界,所以大四时,便一个人拉着箱子就去了北京。

《听见她说》

北京真的很大,从哪到哪都很远。

那两年,她住过每月700块钱的床位,6个人一个房间。

她和朋友拼过限时特价的外卖,20块不到,两个素菜一盒米饭,两人吃得油渣不剩。

挤过北京的极限八通线、魔鬼天通苑和地狱西二旗。

《 我在他乡挺好的》

在地铁上改稿,坐过站,再想坐回去却已经没有车了,晚上11点多徒步4公里走回家。

在公司被老员工甩锅陷害,开例会被领导当众斥责。

甚至一度面临无法转正的尴尬局面,而此时吴念手里的钱,已经所剩无几。

《我在他乡挺好的》

她当然无数次想过离开北京,想过放弃。

可是想要转头的那一瞬间,才发现回去的路,不是路。

回去以后,吃的每一粒米,喝的每一口水,无论如何都沾染了“家庭的恩惠”。

回去以后,走的每一步路,爬的每一级梯,也都是明码标价的人情债,利息越滚越高。

《Live》

留下,再糟糕的处境,至少都是掌控在自己手中的。

想到此处,吴念坚持了下来。

这些年,她认识了很多优秀的女性,当然,其中不乏本来就家境优越的。

但她们让吴念真真实实看到了,人的不同活法。

比如,30多岁的时尚杂志主编,一个女孩,剃着寸头,戴夸张的大耳环,涂最烈焰的红唇。

为人处事里尽是豪迈,但言谈举止间又充满了细腻的思考。

谈年下的男友,交最勤奋的朋友,干最热血的事。

《机智的医生生活》

这些抓尖的人,不是不会失败,而是从骨子里知道自己要什么,更知道自己每天在做什么。

所以输得起,摔得起。

吴念喜欢她们,更想成为她们。

被固定的形象

从今年开始,父母催吴念回家的频率越来越高。

他们还没有从这个女儿身上看到什么实实在在的“回报”。

毕竟没有“体面”的工作,拿得出手的对象,或者是不俗的硬实力(钱)。

《我在他乡挺好的》

当妈妈听说她的工作没有奖金时,脸上会有明显的不悦。

当爸爸知道她不是在大公司上班时,会露出鄙夷的神情。

所以,他们唯恐外界知道女儿的“不堪”。

国庆节大家庭聚会时,父母当着众多亲戚的面,把吴念的工资足足多说了一倍。

在父母眼里,只有一个足够天价的工资,才能勉强挽尊,证明自己孩子打工也优秀。

这不仅仅是父母的价值观,也是那一方小小县城共同的认知和荒唐的默契。

《欢乐颂》

所以七大姑八大姨,给吴念开始介绍相亲。

对方只要是男的,年龄相仿,便可说成“般配”。

如果再有点小钱,或者父母工作好,那绝对是你高攀,你有福气。

在姑妈嘴里,嫁个有钱人,公婆家出钱给你开个小店,不用去职场遭受毒打,不必为五斗米折腰。

是女孩趁年轻最应该划拉到手的资源,先到先得。

《机智的医生生活》

“这对女孩来说,其实是一个诱惑”,吴念清醒地说到。

但她更明白,天上没有白掉馅饼的好事。

这一点,早就被身边留在县城的同龄女孩证实过无数次。

有一次她回老家,有个高中同学刚生完孩子,她便去家中探望。

当她看见那一幕时,简直难以置信。

曾经那个被娇惯的小公主,会迷路,会丢东西,衣服都晾不好,被罩都套不上。

如今竟然熟练地给孩子换尿不湿,喂奶,清楚地知道孩子啼哭的各种原因。

抱孩子时,腰背自然地向后弯曲,保证孩子贴在自己身上。

《 go back夫妇 》

她一边招呼着吴念,手上的动作一气呵成,看得出来,这是明显的肌肉记忆。

现在的她,穿着松垮、颜色俗气的居家服,不着半分妆容,头发松散地绑着。

摆放在门口的高跟鞋,已经蒙上了薄薄的一层灰,那似乎是一个和外界隔绝的符号。

她失去了一切社会意义上的女性特质和元素。

曾经的她,和吴念一样有机会留在北京工作。

她充满好奇却小心翼翼地跟吴念打听着有关北京的一切。

《听见她说》

她有没有后悔吴念不知道。

但可以肯定的是,在小县城里,生孩子这样一个被冠以莫大光荣的事情,是不被允许后悔的。

其实,老公也并非对她不好。

只是在那样一个环境里,母职被无限延展和放大,有关孩子的一切,似乎女性身体里自带自觉的基因。

自觉学习育儿知识,自觉关注和观察孩子成长的细枝末节。

而男性,多数处在一个辅助的位置上,要么隔岸观火,最多“雪中送炭”。

她觉得自己这辈子大概就是这样了,这是她27岁就被固定的女性形象和人生。

未来,只能期待老有所依时,生活还能被蒙上一层儿孙绕膝,合家欢的暖色滤镜。

除此之外,她对自己的人生,并没有什么确切的期待。

《机智的医生生活》

女性样貌的传承

吴念是非常心疼这个高中同学的。

但人生的选择,是最不可逆的选择。

她姐并非借这样一个故事,对“县城式人生”全盘否定。

但不可回避的是,“县城”某种意义上,并非女孩们的那个带有家符号的避风港。

更不是一句“小城安逸”就可以粉饰掉所有的陷阱。

在那里,女性被戴上一个又一个沉重的枷锁,一步步被拖拽进那些陷阱里。

比如,对女性能力的潜意识贬低,像是那句,「女孩赚的钱自己够花就行了,没必要给自己那么大压力」。

是啊,在县城里,女孩可以被允许赚得少。

但这必须要用“贤妻良母”的优秀置换,否则会被公婆看不起,被老公嫌弃。

《Live》

比如,对女性子宫的期待,一般有三条要求:生越早越好,生越多越好,必须生个男孩。

再比如,对女性养育成本的回收。今时不同往日,养儿防老已经扩展为养“儿女”防老。

女孩势必要承担起法律层面、情感层面和世俗层面上的多重养老义务,往往与男性的责任并无二致,甚至更重。

但在资源再分配上,女儿往往只能得到一些边角料或残渣。

《欢乐颂》

即便对女性有如此广泛和严苛的要求下,“嫁人改命”还总是被包装成甜蜜的糖果骗人服下。

逃离县城的女孩,往往识破了这其中的伪善。

更明白,从来都不是嫁人不好,结婚不好。

而是县城里,那些保留完好的传统糟粕,依旧在蚕食女性的成长价值。

却从不肯提供,或者允许另一种价值观和选择的存在。

比如像是前边提到的,北京那些会谈年下男、会剃寸头,会抽烟碰酒杯,会拥有各种“女强人”符号的女孩。

如果放在县城是没有人敢娶的,更被视为异类。

当「选择」被粗暴摘除,女性个体是完全无力改变环境的。

所以从“嫁得好就过得好”中得以清醒的女孩们,唯一的出路,唯有逃离。

《她说》

逃离县城的女孩,身上大多带有反叛色彩。

但是反叛往往只是表象。

她们或许更加柔软,更加有人味,更加有潜移默化的、真正属于女性的温柔和魅力。

吴念说,女性的样貌是真的可以传承的。

在北京这些年,她被那些先锋、独立的女性影响,甚至改变着。

由此有了今天一番小小的成就。

家乡的高中母校邀请她回学校演讲。

她讲述自己如何从小县城考进大城市,又立足在北京。

相对比以往学校里的其他演讲,那次台下提问的女孩尤其之多。

她从她们的眼睛里看到惊喜,羡慕、崇拜和向往。

就像多年前,她仰望那些优秀女性一般,眼睛会发光,心会蠢蠢欲动。

《小欢喜》

而这个故事里,最令人感慨和惊喜的是,吴念舅舅家的那个表姐。

那个被父母养成“废物美人”的女孩,在年近30岁的时候,踏上了北漂之路。

如今,她从头开始。

会因为找工作面试焦虑,会因为租房子搬家而崩溃,会在深夜完不成工作被拿来跟98年的年轻小孩对比而难过......

未来,她也许不一定会成为北京这座大城里拔尖的人才。

但,她一定会为今天这份“拿得起也放得下”的魄力感到骄傲,为掌控自己的人生感到庆幸。

《我的大叔》

当然,她姐更希望,比起逃离,有一天,县城可以变成我们平行的第二个选择。

有更加平等的机会,更加开阔的可能。

虽然那是一个乌托邦式的梦想,但值得我们期待。她刊

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000